Esta maliciosa –y a la vez ingenua– expresión podía encontrarse inscrita en las paredes de pueblos y ciudades de hace ya algunos años. Creo que hoy sería difícil encontrar algún ejemplo de la misma. Los niños ya no escriben esas cosas (ni prácticamente ninguna otra). Las paredes de edifi…

La imagen que vemos en segundo lugar bajo estas líneas procede de un manuscrito nepalí de finales del siglo XVIII y representa el nacimiento de Gautama Siddhartha (futuro Buda) en el bosquecillo de Lumbini. De camino al palacio de su padre, la reina Maya repentinamente siente la inmediat…

El periodismo impreso está en crisis. En todo el mundo, con algunas notables excepciones, se ha producido un enorme descenso en su difusión. ¿A qué se debe esta situación? Independientemente de la evidente influencia de factores económicos, hay otras causas más profundas en el distanciam…

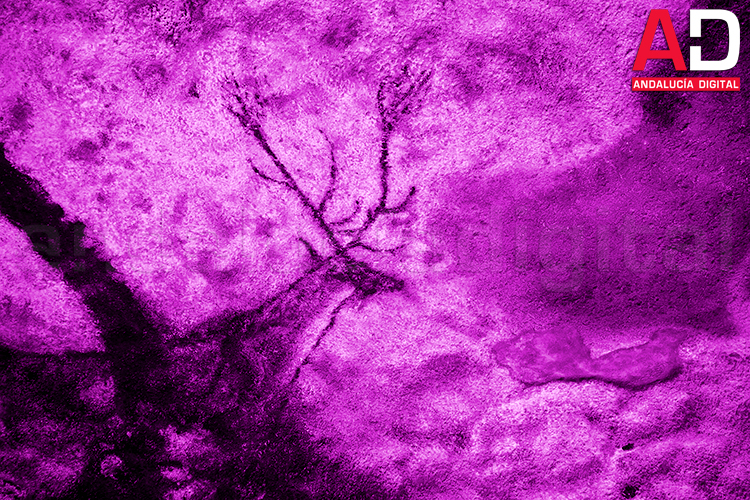

En el primer artículo sobre este tema , me hacía una pregunta que tiene muy difícil –si no imposible– respuesta: ¿por qué se hicieron estas imágenes? Cuando en el profundo interior de algunas de estas cuevas nos encontramos con estas figuras que emergen poderosamente de las tinieblas, es…

En el artículo anterior nos habíamos quedado en la imagen de un cerdo silvestre hallada en Célebes y que podría ser la representación figurativa más antigua descubierta hasta el momento. Pero este tema es bastante controvertido y hay otras candidatas para el título de imagen artificial …

Vivimos en un entorno plagado de imágenes artificiales creadas por otros seres humanos y plasmadas en todo tipo de pantallas (televisores, teléfonos, ordenadores, tabletas, consolas para videojuegos…), carteles y vallas publicitarias, revistas, libros ilustrados, folletos impresos, etcét…

El calendario gregoriano marca el 1 de enero como comienzo de cada año de 365 días, o 366 cuando el año es bisiesto. Este calendario marca el transcurso de los días de acuerdo con el ciclo solar y funciona como calendario civil en casi la totalidad de países actuales. Las excepciones son…

En los últimos días, un par de noticias han llamado mi atención sobre el ya largo contencioso del Sahara Occidental. Por una parte, la decisión del actual presidente de EEUU de reconocer la soberanía marroquí a cambio del restablecimiento por parte del reino de Marruecos de relaciones di…

Vimos en el artículo anterior como, entre los siglos XVII y XIX, empresarios y comerciantes españoles fraguaron sus inmensas fortunas mediante la trata y/o el uso de esclavos negros. Pero, previamente, la esclavitud era una realidad cotidiana y plenamente aceptada en los reinos de la pe…

En este cuadro realizado en Inglaterra a finales del siglo XVIII, podemos ver a unas angelicales criaturas practicando la cristiana caridad con un niño pobre. Es notorio el contraste en el tratamiento pictórico de los personajes: las ricas vestiduras de los hijos de sir Francis Ford y lo…

En los últimos días se han producido varios altercados en distintas ciudades españolas y de otros países. Las manifestaciones se han caracterizado por su carácter violento y por ser convocadas a través de redes sociales, sin comunicación previa a las autoridades pertinentes. M…

Soñar durmiendo, soñar despierto. Soñamos, soñamos mucho. Y, demasiado frecuentemente, soñamos sin ser conscientes de que lo estamos haciendo, de que lo vivido, lo proyectado, incluso lo recordado no es sino una mezcla de pequeños pedazos de realidad tangible desleídos en una intrincada …

Se acaba de publicar un estudio realizado entre estudiantes de tercer curso de diez universidades españolas sobre el conocimiento y aceptación de la teoría de la evolución de las especies. El resultado sobre el conocimiento de dicha teoría es del 54 por ciento, o sea que hay un ¡46 por c…